2025 Montagnini in Siberia

Attività > Attività 2025

STORIA

MONTAGNINI IN SIBERIA

“Siam prigionieri / siam prigionieri di guèra / siam su l’ingrata tèra / del suol Siberian” (1)

Fiamme Verdi Luglio 2025 di Gen. B. (ris) Antonino Inturri

INTRODUZIONE

Seconda metà del 1918.

Vigilia di celebrazioni dopo anni di guerra, lutti e privazioni. Per molti dei soldati di entrambi gli schieramenti, sopravvissuti a indicibili prove e orrori, è vigilia di rientro a baita, al focolare, alle valli natìe, tra i propri cari. Ma alcuni di essi percepiranno di Vittorio Veneto la sola eco, ad alcune migliaia di chilometri a Est, in Estremo Oriente dove la guerra per loro preserva un’appendice di “tempi supplementari”. Fino al 1920.

Tutto questo accade in Russia durante la Rivoluzione del febbraio marzo 1917 e la guerra civile che ne seguì e che vide in quelle terre anche la presenza di un manipolo di alpini, anzi, di “agguerriti” artiglieri da montagna pure loro ai tempi supplementari. Questa è la loro storia.

GLI “IRREDENTI”

Come riportato in alcuni testi storici(2) e divulgativi(3), allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando l’Italia ancora dichiarava la propria neutralità, numerosi erano i sudditi dell’Impero Austro-Ungarico di varie nazionalità reclutati sotto le insegne dell’Aquila bicipite e inviati al fronte. Era quanto accadeva ai soldati di lingua italiana provenienti

dal Trentino e dalla Venezia-Giulia e, ancora, dal Carnaro e dall’Istria, che rischiavano di combattere contro l’esercito di una Nazione alla quale molti di loro sentivano di appartenere e che, per prevenire diserzioni e indisciplina, furono inviati sul fronte orientale.

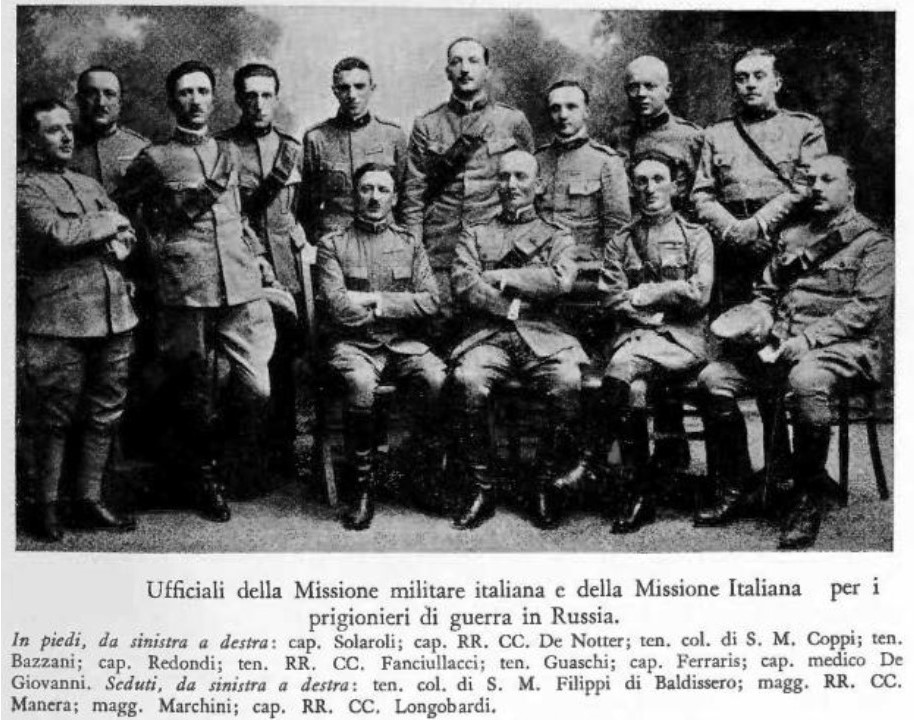

Molti di loro furono catturati e internati durante l'offensiva russa del dicembre 1914. Da notare che nell’ambito delle trattative per sollecitare l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa, lo Zar Nicola II offrì a Vittorio Emanuele III il loro rilascio e rimpatrio come segno di buona volontà per incentivare la discesa in campo dell’Italia. Poco dopo aver dichiarato guerra, fu inviata in Russia una Missione Militare Speciale guidata dal col. Achille Bassignano e dal magg. CC RR Cosma Manera, della Legione di Bologna, con altri 21 ufficiali, tra questi i ten. Gaetano Bazzani e Icilio Bacic, per organizzare il rimpatrio dei prigionieri italiani.

Questi ultimi iniziarono ad essere concentrati in due campi: Vologda, nei pressi di Mosca, e Kirsanov, vicino Tambov nella Russia sudoccidentale, dove affluirono 3.250 uomini.

Nel 1916, i rovesci austro-ungarici avevano oltremodo aumentato il numero di prigionieri italiani, rendendo urgente il loro rimpatrio. Il piano iniziale prevedeva il ritorno in patria via terra attraverso la Romania, la Bulgaria e la Grecia, e poi, via nave, l’Italia, ma l'entrata in guerra della Bulgaria sconvolse questo piano.

Fu deciso quindi di imbarcare i prigionieri dal porto di Archangelsk, sul Mar Glaciale Artico, e così il 29 ottobre 1916 si riuscì a sgomberare 4.200 uomini prima che il porto fosse chiuso dai ghiacci dell’inverno artico. Il campo di Kirsanov, con l’arrivo di nuovi prigionieri dalle zone del Volga e dalle aree dell’Ucraina, divenne sovraffollato e le condizioni di vita assai dure. Nel 1917, la situazione politica in Russia precipitò con l'abdicazione dello Zar Nicola II e la fine della monarchia, gettando nell'incertezza le Cancellerie dell'Intesa e i residenti stranieri.

La presa del potere da parte dei bolscevichi cambiò radicalmente il contesto generale, annullando tutte le missioni alleate e costringendo molti diplomatici al rientro in Patria e complicando ulteriormente la situazione degli irredenti dei campi di Kirsanov e Vologda.

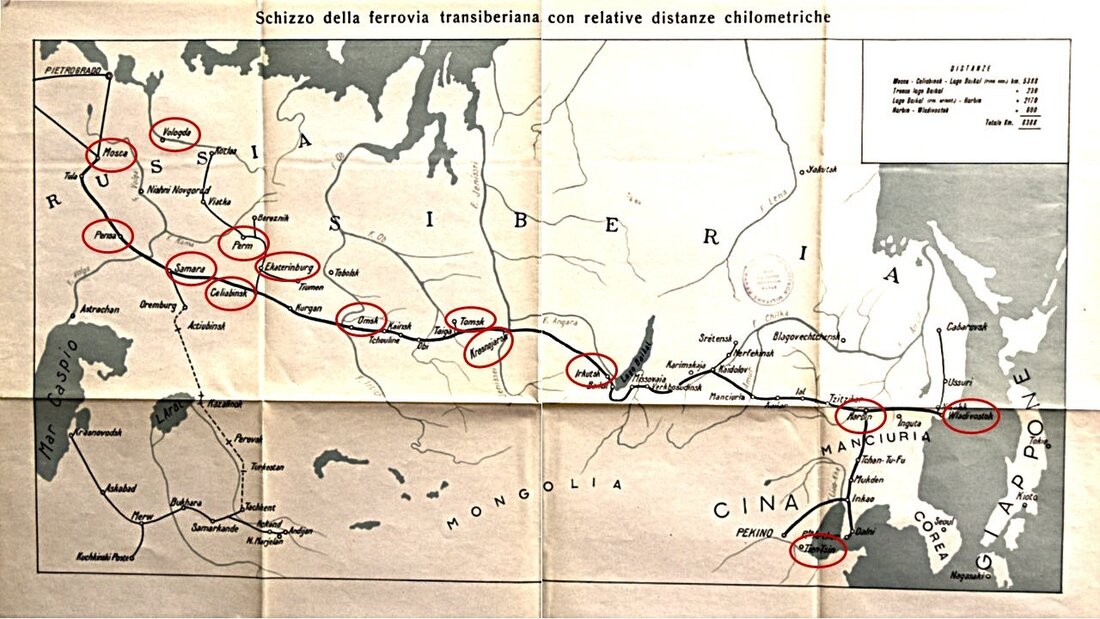

L’unica soluzione percorribile fu presto trovata: se non da Archangelsk sarebbero stati rimpatriati da Vladivostok, sull’Oceano Pacifico, attraverso la Transiberiana!

Così, a nuclei, gli irredenti al comando del magg. Manera vennero evacuati dai due campi e sistemati in convogli diretti da Pietrogrado in Siberia, assumendo la denominazione ufficiale di “Distaccamento Irredenti” e giungendo, durante il trasferimento nella Siberia Orientale, ad Harbin, feudo dell’Atamano cosacco Semenov. Da qui, Manera partì per Tokio per conferire con l’Addetto Militare in Giappone circa la proposta fatta dall’Atamano di impiegare gli ex prigionieri contro i bolscevichi, ricevendo nel frattempo l’ordine di trasferire il “Distaccamento Irredenti” in Cina presso alcune basi occupate durante la rivolta dei Boxer: Tien-Tsin, Shan-Hai-Kuan, Pechino e Shangai. Gli irredenti vi giunsero ai primi di marzo del 1918, vennero inquadrati militarmente e vestiti di uniformi provvisorie in attesa di essere arruolati nel Regio Esercito.

LA “LEGIONE CECOSLOVACCA”

Qui si inserisce l’epopea della “Legione Cecoslovacca” le cui vicende si intersecano e si intrecciano con quelle che vedranno protagoniste le unità italiane in Estremo Oriente.

Proprio in quei giorni, infatti, la pace di Brest-Litovsk siglata tra la Russia e gli Imperi Centrali, poteva significare per i suoi circa 40.000 uomini l’alta probabilità di essere restituiti ai tedeschi i quali, verosimilmente, li avrebbero trattati come traditori. I legionari furono comunque autorizzati dal governo bolscevico a lasciare la Russia via Vladivostok, ma, durante il viaggio, un alterco con soldati ungheresi fu la miccia che provocò la "rivolta della Legione" che, armi in pugno, fu costretta ad aprirsi un varco per proseguire verso il porto sul Pacifico. I legionari presero possesso in breve tempo di una vasta area lungo la linea ferroviaria, dal Volga a Vladivostok, suscitando negli Alleati l'idea di utilizzarli contro i bolscevichi insieme ai contingenti alleati presenti presso il grande porto russo sul Pacifico. Anche l’Italia sarebbe stata della partita in considerazione del conflitto cecobolscevico in atto, delle richieste pervenute dai leader bianchi affinché l’Italia partecipasse alle operazioni contro i rossi, tenendo anche conto del desiderio espresso da molti irredenti di combattere per l’Italia.

Nulla sembrava opporsi all’idea di impiegare il “Distaccamento Irredenti” a similitudine della “Legione Cecoslovacca”. E così fu. Il generalissimo Diaz avallò la proposta disponendo che il contingente formato in larga parte da ex prigionieri venisse impiegato sotto il comando giapponese responsabile dell’area compresa tra il Bajkal e Vladivostok. Ad essi sarebbe stata posta la scelta fra l’arruolamento nel contingente in Estremo Oriente ovvero il rimpatrio da civili in Italia. Il “Regio Corpo di Spedizione in Estremo Oriente” (CSEO) era cosa fatta.

IL “REGIO CORPO DI SPEDIZIONE IN ESTREMO ORIENTE” (CSEO)

Il “Distaccamento Irredenti” si trovava, come detto, in Manciuria, a Tien-Tsin in un piccolo acquartieramento e contava ora 2500 uomini di cui 1600 trentini e 900 giuliani e adriatici.

Organizzato in compagnie da 200 uomini, iniziò un intenso addestramento formale e, a turno, all’uso delle armi grazie a 200 fucili prestati dai francesi.

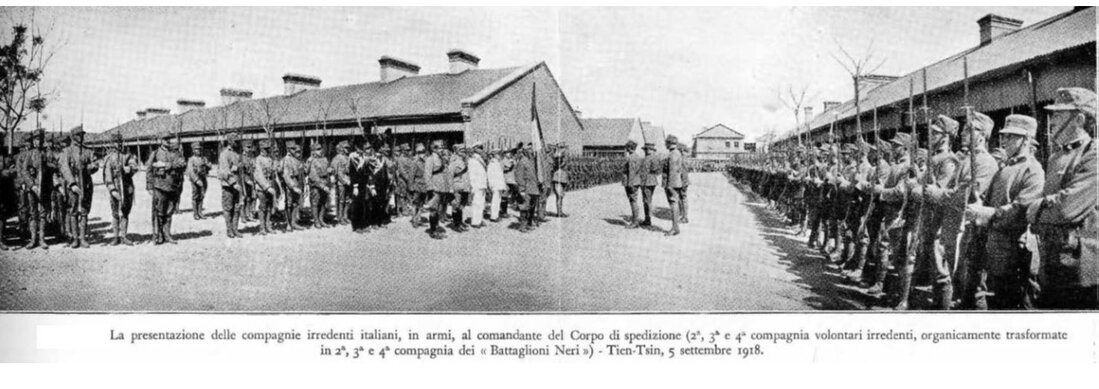

Il 27 giugno arrivò da Roma l’autorizzazione all’arruolamento degli irredenti: su 2.500 uomini 900 furono incorporati e il loro giuramento ebbe luogo il 15 agosto sulla bandiera italiana portata da Kirsanov. Vennero costituiti, quindi, 2 battaglioni su 2 compagnie ciascuno che vennero distinti con mostrine nere e furono denominati “Battaglioni Neri” a ricordo dei nostri battaglioni d’assalto di cui intendevano onorare le tradizioni.

Il 20 luglio 1918, la spedizione autorizzata da Diaz partì da Napoli in gran segreto.

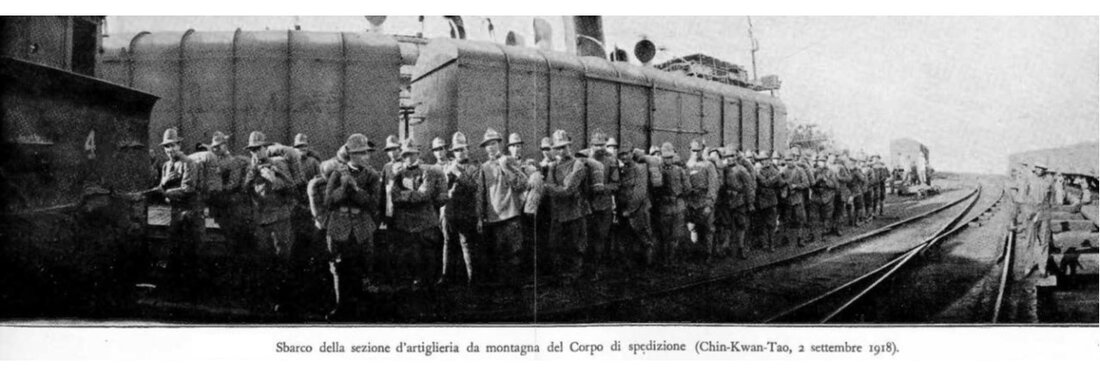

Il 3 settembre giunse a Tien-Tsin il piroscafo Roma con a bordo uomini e materiali del Regio Corpo di Spedizione in Estremo Oriente (CSEO) e il nuovo comandante, il ten. col. di cavalleria Edoardo Fassini Camossi. Il contingente, a cui si sarebbero aggiunti i “Battaglioni Neri”, era composto da una compagnia di fanti dell’85° reggimento e dalla II sezione mitragliatrici con 200.000 colpi in afflusso da Massua; da una sezione di artiglieria da montagna con 2 pezzi da 65/17 e 3.000 colpi fornita dal 1° reggimento di artiglieria di Torino. In totale: 14 ufficiali, 167 artiglieri, 35 genieri, 404 fanti. In aggiunta, avrebbero fatto parte del contingente la 159a sez. Carabinieri Reali di Napoli, composta da 50 unità, e altri 25 ufficiali e 50 graduati per l’inquadramento degli irredenti nonché una dotazione di 3.000 fucili e 1.000.000 di cartucce.

Due giorni dopo, giunse da Tokio anche il ten. col. Filippi di Baldissero che assunse la carica di Capo della Missione Italiana a Vladivostok affiancato da Bazzani e Manera la cui proposta di poter incrementare il numero degli irredenti raccogliendo anche in Estremo Oriente gli italofoni nei campi di prigionia della Siberia orientale e nella Legione degli ex prigionieri serbi fu accolta favorevolmente.

Così, Irredenti (costituenti il blocco della 2a, 3a e 4a compagnia del CSOE), Carabinieri Reali, mitraglieri, fanti provenienti dall'Eritrea e artiglieri da montagna furono riuniti a Tien-Tsin per l'addestramento in attesa di essere ridislocati a Krasnojarsk, grande centro dopo Omsk e Tomsk lungo la Transiberiana verso est, in corrispondenza del tratto centrale della ferrovia.

E gli artiglieri da montagna, già temprati dalla guerra, dotati di un forte cameratismo e di uno spirito alquanto aggressivo, si resero protagonisti di alcune intemperanze. In particolare, non vi era molta simpatia nei confronti dei colleghi francesi con i quali più volte si sfiorò il ricorso alle armi. A breve, oltre al carattere, avrebbero dimostrato tutto il loro valore.

Il contingente si mise in viaggio dalla Cina settentrionale alla Siberia, giungendo dapprima a Chan-Chun e poi a Harbin, dove fu accolto dal contingente statunitense

nel quale era alta la presenza di italo-americani. Il 4 novembre, durante il viaggio, giunse la notizia della fine della guerra: l'Austria-Ungheria si era arresa. Gli Italiani entrarono a Krasnojarsk il 21 novembre, trovando una situazione complessa con villaggi utilizzati dai rossi per incursioni contro la ferrovia e un governo bianco non pienamente collaborativo. Fassini Camossi assunse il comando anche dei contingenti stranieri dislocati nell'area, inclusi il ceco, il polacco, l’inglese, il serbo, e quello zarista che mostrava tutta la sua precarietà.

IL “BATTAGLIONE SAMARA” E LA “LEGIONE REDENTA”

Al suo arrivo a Krasnojarsk, il contingente italiano si era imbattuto alla stazione in alcuni connazionali con indosso l’uniforme russa e un cappello sul quale era cucito un tricolore di stoffa. Si trattava di un battaglione di italiani, la “Legione Italiana”, composta da ex prigionieri italiani giunta in città al seguito della “Legione Cecoslovacca”.

Andrea Compatangelo, un ragioniere di Benevento, aveva reclutato e organizzato questi prigionieri, autonominandosi “capitano”, armandoli cechi, e formato il "Battaglione Samara", dal nome della località nella quale erano concentrati, Avevano quindi seguito la “Legione Cecoslovacca” nel suo ripiegamento verso oriente, combattendo anche aspramente e con valore. Compatangelo riuscì in seguito a contattare il tenente colonnello Filippi di Baldissero a Vladivostok il quale accettò di integrare il battaglione nel Corpo di Spedizione Italiano. Tuttavia, il tenente colonnello Fassini Camossi, comandante del CSEO, considerava il battaglione, rinominato il 4 novembre come “Battaglione Savoia”, indisciplinato e di pessimo esempio per le altre unità e decise così di allontanarlo da Krasnojarsk, inviandolo a Vladivostok. Il battaglione fu quindi sciolto e i suoi membri selezionati per essere inseriti in una nuova unità che il magg. Manera stava costituendo con i volontari raccolti nei campi di prigionia dell’Estremo Oriente.

La seconda fase della Missione Militare del magg. Manera(4) nella Russia Asiatica si palesò più complessa rispetto alla precedente.

Molti ex prigionieri irredenti raccolti in questo frangente non erano italofoni ma tirolesi, croati e sloveni delle terre conquistate dall’Italia vittoriosa.

L'unità in formazione, chiamata "Legione Redenta", non sarebbe stata inserita nell'organico del Corpo di Spedizione Italiano in Estremo Oriente (CSEO), ma avrebbe svolto compiti di guarnigione e i servizi armati a Vladivostok, includendo in essa anche quegli ex componenti del "Battaglione Savoia" del capitano Compatangelo che, accettando l'arruolamento, sarebbero stati inseriti nella compagnia combattenti e avrebbero indossato le mostrine rosse per distinguerli dai battaglioni neri. Ma la selezione non portò i risultati sperati a causa soprattutto della rigidità e dell'intransigenza degli ufficiali preposti alla condotta delle procedure di reclutamento.

Si riuscì, comunque, a costituire un'unica compagnia armata destinata al presidio dei depositi di Ciurkin, una penisola di fronte a Vladivostok.

Si era alla fine dell'inverno del 1919 e la situazione generale della Siberia e dell'Estremo Oriente stava nuovamente per cambiare.

L’ATTIVITÀ MILITARE DEL “CORPO DI SPEDIZIONE ITALIANO IN ESTREMO ORIENTE”

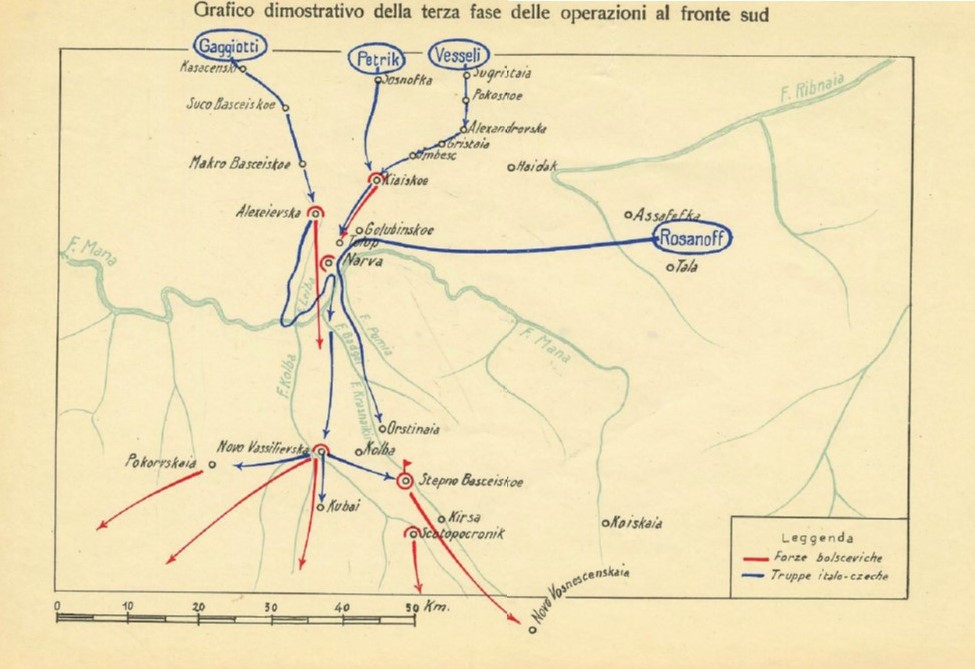

Dal gennaio del ’19 in poi, si era venuta a delineare, nella Siberia Occidentale, una situazione politico-militare preoccupante dovuta in larga misura a bande irregolari che infestavano l’area a cavallo della Transiberiana nel tratto Krasnojarsk-Kansk. Fu così che alla fine di aprile 1919, il comandante della 3a divisione ceca chiese ufficialmente la partecipazione dei reparti italiani alle operazioni da condurre con un contingente ceco-russo-italiano.

Il piano prevedeva che il battaglione sarebbe stato impiegato in due aliquote: una parte delle operazioni si sarebbe svolta a nord di Krasnojarsk in attività di rastrellamento mentre a sud, territorio molto più difficile e compartimentato per la presenza di fiumi (tra cui il Mana grosso affluente dello Jenisei), piccole pianure e colline con fitti boschi, si trattava di eliminare le basi di partenza dalle quali prendevano il via le incursioni dei bolscevichi lungo la ferrovia. Il dispositivo predisposto dal Comando russo prevedeva la formazione di tre colonne: russa quella centrale; a sinistra la 2a compagnia comandata dal magg. Dino Pancrazi; a destra la 1a compagnia del cap. Emilio Fano più la sezione artiglieria da montagna, genio e sanità.

Se la progressione della colonna Pancrazi fu rallentata da un episodio di sabotaggio che ne ritardò la progressione senza peraltro comprometterne l’efficienza e l’efficacia e si concluse con successo il 22 maggio con la presa dei villaggi di Semerskoe e Verkneribuskoe, quella della colonna di destra con la sezione di artiglieria da montagna fu di certo più aspra.

Partita il 15 maggio 1919 da Krasnojarsk, nella marcia verso il villaggio di Kubensky, la sezione di artiglieria, comandata dal ten. Michele Baldassarre, ebbe il suo battesimo del fuoco in terra russa presso Janovsk, aprendo con i suoi colpi la strada all’occupazione di quella località. Anche il giorno successivo i montagnini entrarono in azione.

La colonna fu fatta segno di intenso fuoco di fucileria. Nella confusione e inazione di russi e cechi, l’artiglieria italiana si portò in primissima linea facendo i bolscevichi oggetto di shrapnel, manovrando con estrema perizia i pezzi a seconda della provenienza del fuoco nemico. A sera, respinto il nemico, la sezione aveva sparato ben 342 colpi.

Lasciata la 1a compagnia di guarnigione presso il villaggio di Kiaskoe, la sezione da montagna, il 23 maggio, proseguì per i villaggi di Tulup e Narva nei pressi del fiume Mana.

I luoghi si prestavano alle imboscate e agli agguati che puntualmente avvennero sconvolgendo le linee ceche e russe, ma non lo schieramento dell’artiglieria che il ten. Baldassarre aveva dislocato in una posizione dalla quale poté battere con precisione e continuità il nemico rendendo vano il suo attacco e consentendo infine l’ingresso a Tulupdove peraltro resisteva ancora una sacca di bolscevichi. Racconta il ten. Baldassarre “Mentre la sezione sbasta i muli si viene attaccati nuovamente da un gruppo di bolscevichi che era già in paese…vedendo il pericolo di perdere pezzi e munizioni apro il fuoco a shrapnel a zero e ordino a tutti gli artiglieri di tenersi pronti ad andare alla baionetta. Li inseguo col tiro a tempo e sparo in totale 119 shrapnel.”.

Il 27 maggio la sezione si ricongiunse con la 1acompagnia che tre giorni dopo verrà rimpiazzata dalla 3a e dalla 4a compagnia.

Il nuovo ciclo operativo prevedeva l’eliminazione delle bande bolsceviche a nord e a sud di Krasnojarsk.

Ma il 29 maggio, oltre 2.000 rossi avevano condotto un attacco improvviso riguadagnando alcune delle posizioni perdute nel tentativo di aprirsi la strada verso nord e sfuggire così all’accerchiamento.

Il piano alleato non cambiò e così la “Colonna Gaggiotti” (dal nome del suo comandante, il magg. Cino Gaggiotti) composta dal contingente italiano, da un battaglione cecoslovacco e da uno squadrone ussari mosse alla conquista del villaggio di Alexejevka rioccupato appunto dai bolscevichi. Il contingente fu accolto da un violento fuoco avversario seguito da combattimenti alla baionetta che vinsero la resistenza nemica. L’annotazione cruda di Gaggiotti fu: “I prigionieri sono fucilati sul posto; si sparano 118 colpi. Tempo bello.”.

Anche le azioni portate in questa seconda fase dalle altre unità alleate avevano ottenuto successo e quindi, respinto il tentativo nemico si sfondare verso nord, le forze bianche potevano procedere alla totale distruzione dei bolscevichi in fuga verso il fiume Mana.

Le operazioni ripresero il 10 giugno con l’obiettivo finale di occupare l’abitato di Novovassilevka.

Il giorno successivo, il contingente italiano comandato dal magg. Pancrazi, che aveva sostituito il magg. Gigliotti, inserito nel dispositivo ceco del ten. col. Lev Prchala, giunse al villaggio di Leiba in prossimità dell’omonimo torrente affluente del fiume Mana e attese che i genieri cecoslovacchi approntassero un ponte di barche per il successivo attraversamento. Prevedendo la possibile reazione nemica avverso la costruzione del ponte, gli artiglieri da montagna presero posizione sulla collina dalla quale si dominava l’area circostante trasportando i pezzi a mano sull’altura e lavorando tutta la notte per allestire le piazzole di tiro. Precauzione quest’ultima che tornò immediatamente utile.

Nella notte, i bolscevichi sferrarono un attacco contro il villaggio che fece arretrare il contingente. Ma la mattina successiva, sotto una fitta pioggia, la 4a compagnia e un reparto ceco, grazie alla copertura continua, incessante, e precisa del fuoco dei pezzi dei montagnini, riuscirono a riconquistare il villaggio. Al termine dell’azione tra le fila degli italiani si contarono 2 morti e 5 feriti, erano stati utilizzati 490 caricatori, 4 granate e l’artiglieria aveva sparato 122 colpi.

Fu quindi terminato il ponte di barche e, attraversato il Mana, la colonna poté addentrarsi nel cuore della resistenza rossa che però si disperse nella taiga preferendo la fuga al combattimento a viso aperto. Finalmente, il 16 giugno il contingente italiano occupò Novovassilevka: l’operazione era conclusa. L’intera campagna del contingente italiano era costata 2 morti e 9 feriti. La sezione di artiglieria da montagna aveva sparato 740 colpi. Così Fassini Camossi telegrafava a Roma: “Intero corpo bolscevico…completamente debellato. Stop. Tutta regione a sud linea ferroviaria Kask-Krasnojarsk... in mano alleati. Stop. Truppe italiane hanno sollevato entusiasmo generale fra alleati e terrore fra i nemici. Stop.

Meravigliosa soprattutto la nostra artiglieria da montagna.”.

EPILOGO

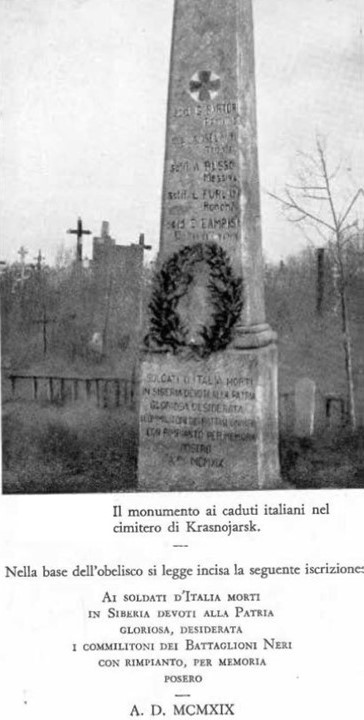

Era tempo di rientrare. Al momento della partenza da Krasnojarsk, i russi indirizzarono agli italiani un grato commento di addio e, per contro, gli italiani lasciarono ai russi i due pezzi di artiglieria, dono della sezione di artiglieria da montagna all’esercito siberiano.

A proposito di doni. Fassini Camossi, grande amante della musica, acquistò un carillon cinese.

Qualche anno dopo, un suo amico, certo Giacomo Puccini, ne ascoltò le melodie, la Canzone del Gelsomino, la Marcia Imperiale manciù e il Terzetto delle Maschere e, colpito dalla bellezza di quelle melodie, le inserirà tutte e tre nella sua opera Turandot.

La prima partenza effettiva giunse il 22 febbraio 1920. Il primo contingente sbarcò a Trieste il 10 aprile, portando con sé anche una coppia di orsi bruni: Marco e Siberia.

L’ultimo piroscafo, il Nippon Maru, giunse a Brindisi alla fine del mese. Nessuna solennità, nessuna fanfara ad accoglierli.

Da quel colpo di pistola a Sarajevo, per alcuni, erano trascorsi sei anni. Si tornava a casa. Vivi.

(1) Canzone degli artiglieri da montagna piemontesi del Corpo di Spedizione in Estremo Oriente – CSEO

(2) Il Corpo di Spedizione Italiano in Estremo Oriente, Min. della Guerra – Uf. Storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore, ed. 1934-XII

(3) Missione in Siberia. I soldati italiani in Russia (1915-1920), Stato Maggiore della Difesa – Uf. Storico, ed. 2019

(4) “Missione Manera” – “Ispezionò minutamente la Russia centrale, tutta la Siberia e buona parte del Caucaso meridionale, restituendo al Paese dopo lunghe e penose vicende (1917-1920) oltre 10.000 figli. Furono tre anni di ardue prove e di feconda attività spiegata nel vastissimo territorio sconvolto dalla rivoluzione, privo di facili comunicazioni, esposto al disagio del clima siberiano. La Missione cionondimeno, con la bontà dei suoi metodi, restituì i nostri prigionieri alla Patria, fisicamente forti e moralmente sani, meritando la riconoscenza del Paese.”. Relazione del Ministero della Guerra – Marzo 1922