Alpini sempre 1925-2025_06 Gli anni della genesi: I primi anni

ALPINI SEMPRE 1925-2015 - I 90 anni della Sezione di Conegliano

1925-2015

GLI ANNI DELLA GENESI

I primi anni

Come per ognuno di noi, anche la

Sezione ha la propria infanzia contrassegnata da tre momenti distintivi:

concepimento (1923) - nascita (1925) - battesimo (1926).

Nel primo dopoguerra, quando imperioso nacque il sentimento popolare di ricordare degnamente coloro che avevano sacrificato la vita e la giovinezza per la Patria, anche a Conegliano un nucleo di vecchie Penne Nere, reduci dai tanti campi di battaglia, decise di fondare una propria Sezione ANA che fungesse da punto di riferimento per l’intero territorio. Un primo percorso, fino al Novanta, qualificato da Presidenti Combattenti e mai definizione fu più appropriata. Uomini, da Gambi a Vallomy, i quali attraversarono come soldati combattenti al fronte i momenti bellici, i più drammatici della Patria e che in seguito, con il loro esemplare e personale impegno, contribuirono alla duplice rinascita nazionale.

Nel primo dopoguerra, quando imperioso nacque il sentimento popolare di ricordare degnamente coloro che avevano sacrificato la vita e la giovinezza per la Patria, anche a Conegliano un nucleo di vecchie Penne Nere, reduci dai tanti campi di battaglia, decise di fondare una propria Sezione ANA che fungesse da punto di riferimento per l’intero territorio. Un primo percorso, fino al Novanta, qualificato da Presidenti Combattenti e mai definizione fu più appropriata. Uomini, da Gambi a Vallomy, i quali attraversarono come soldati combattenti al fronte i momenti bellici, i più drammatici della Patria e che in seguito, con il loro esemplare e personale impegno, contribuirono alla duplice rinascita nazionale.

I primi timidi passi cominciano

già nel 1923 quando, pur in forma embrionale, germoglia l’idea di

costituire anche a Conegliano una Sezione Alpini. Ne L’Alpino n. 4, anno

V°, datato 25 febbraio 1923, (Presidente nazionale Arturo Andreoletti) si legge

infatti:

“Sezioni in costituzione: da Conco (Vicenza), Gorizia, Conegliano e San Vito al Tagliamento ci giungono notizie che volonterosi consoci stanno organizzando, anche in quelle plaghe alpine, nuove Sezioni della nostra Associazione. Sicuri di poter annunciare tra breve la nuova costituzione, inviamo fin d’ora alle nuove realtà il nostro augurale saluto.”

Quindi, dopo una lunga e capillare azione di promozione e di informazione, nel settembre 1925, come dalla testimonianza diretta di Giacomo Soravia (anche se non ne rammenta il giorno preciso), di cui è conservata la tessera di socio-fondatore, i Padri costituenti, solo una trentina, si ritrovarono in un locale pubblico vicino alla Stazione per eleggere il primo, seppur ad interim, organigramma sezionale.

In una lettera inviata all’allora presidente Vallomy e datata 22.09.75, in occasione del 50° di fondazione, Soravia ribadisce: “Non posso, in questa occasione, distogliere il mio pensiero, sempre memore e grato, ai miei amici alpini di quel lontano settembre 1925, quella sparuta schiera di volonterosi che purtroppo non è più tra noi, ma che allora ha lavorato sodo e con tanto entusiasmo per mettere in piedi questa nostra cara Sezione.”

Oggi, quella sparuta schiera va ricordata con reverenza:

Presidente: gen. Bartolo Gambi

Vicepresidente: Giovanni Piovesana

Segretario-cassiere: Giacomo Soravia

Consiglieri: Michele Terlazzi - Giuseppe Del Favero - Gerolamo Zava - Antonio Biffis - Aldo Sartori - Tiziano Serafin - Rinaldo Nardi.

Gli altri cofondatori erano: Serafino Albanese, Giovanni Baldan, Giobatta Bidasio degli Imberti, Giovanni Borga, Nino Carraro, Ruggero Casellato, Luigi Chies, Gottardo Da Gai, Pietro Dall’Anese, Emilio e Giulio Del Giudice, Albino De Grignis, Romeo Gaiotti, Giovanni Gelera, Bernardino Ghetti, Otello Marin, Domenico Modolo, Gino Piccolo, Giovanni Pol, Francesco Sartor (non ancora ordinato sacerdote), Emanuele e Giuseppe Serafin, Lino Steccati e (manca il nome) Cima.

Secondo la prassi, il verbale dev’essere poi stato inviato alla sede milanese dell’ANA, presieduta da Giuseppe Reina, allegato alla richiesta ufficiale di costituzione, anche a Conegliano, di una Sezione Alpini.

Una nuova Associazione d’Arma incoraggiata anche dal gen. Mario Garrone, allora Commissario Prefettizio e poi Podestà di Conegliano, sostenuto da una forte coalizione nazionalista di destra.

• Questo primo atto d’intenti assembleare, che si concretizza con il tesseramento, viene perciò ritenuto di fatto il certificato costitutivo e di nascita della Sezione.

“Sezioni in costituzione: da Conco (Vicenza), Gorizia, Conegliano e San Vito al Tagliamento ci giungono notizie che volonterosi consoci stanno organizzando, anche in quelle plaghe alpine, nuove Sezioni della nostra Associazione. Sicuri di poter annunciare tra breve la nuova costituzione, inviamo fin d’ora alle nuove realtà il nostro augurale saluto.”

Quindi, dopo una lunga e capillare azione di promozione e di informazione, nel settembre 1925, come dalla testimonianza diretta di Giacomo Soravia (anche se non ne rammenta il giorno preciso), di cui è conservata la tessera di socio-fondatore, i Padri costituenti, solo una trentina, si ritrovarono in un locale pubblico vicino alla Stazione per eleggere il primo, seppur ad interim, organigramma sezionale.

In una lettera inviata all’allora presidente Vallomy e datata 22.09.75, in occasione del 50° di fondazione, Soravia ribadisce: “Non posso, in questa occasione, distogliere il mio pensiero, sempre memore e grato, ai miei amici alpini di quel lontano settembre 1925, quella sparuta schiera di volonterosi che purtroppo non è più tra noi, ma che allora ha lavorato sodo e con tanto entusiasmo per mettere in piedi questa nostra cara Sezione.”

Oggi, quella sparuta schiera va ricordata con reverenza:

Presidente: gen. Bartolo Gambi

Vicepresidente: Giovanni Piovesana

Segretario-cassiere: Giacomo Soravia

Consiglieri: Michele Terlazzi - Giuseppe Del Favero - Gerolamo Zava - Antonio Biffis - Aldo Sartori - Tiziano Serafin - Rinaldo Nardi.

Gli altri cofondatori erano: Serafino Albanese, Giovanni Baldan, Giobatta Bidasio degli Imberti, Giovanni Borga, Nino Carraro, Ruggero Casellato, Luigi Chies, Gottardo Da Gai, Pietro Dall’Anese, Emilio e Giulio Del Giudice, Albino De Grignis, Romeo Gaiotti, Giovanni Gelera, Bernardino Ghetti, Otello Marin, Domenico Modolo, Gino Piccolo, Giovanni Pol, Francesco Sartor (non ancora ordinato sacerdote), Emanuele e Giuseppe Serafin, Lino Steccati e (manca il nome) Cima.

Secondo la prassi, il verbale dev’essere poi stato inviato alla sede milanese dell’ANA, presieduta da Giuseppe Reina, allegato alla richiesta ufficiale di costituzione, anche a Conegliano, di una Sezione Alpini.

Una nuova Associazione d’Arma incoraggiata anche dal gen. Mario Garrone, allora Commissario Prefettizio e poi Podestà di Conegliano, sostenuto da una forte coalizione nazionalista di destra.

• Questo primo atto d’intenti assembleare, che si concretizza con il tesseramento, viene perciò ritenuto di fatto il certificato costitutivo e di nascita della Sezione.

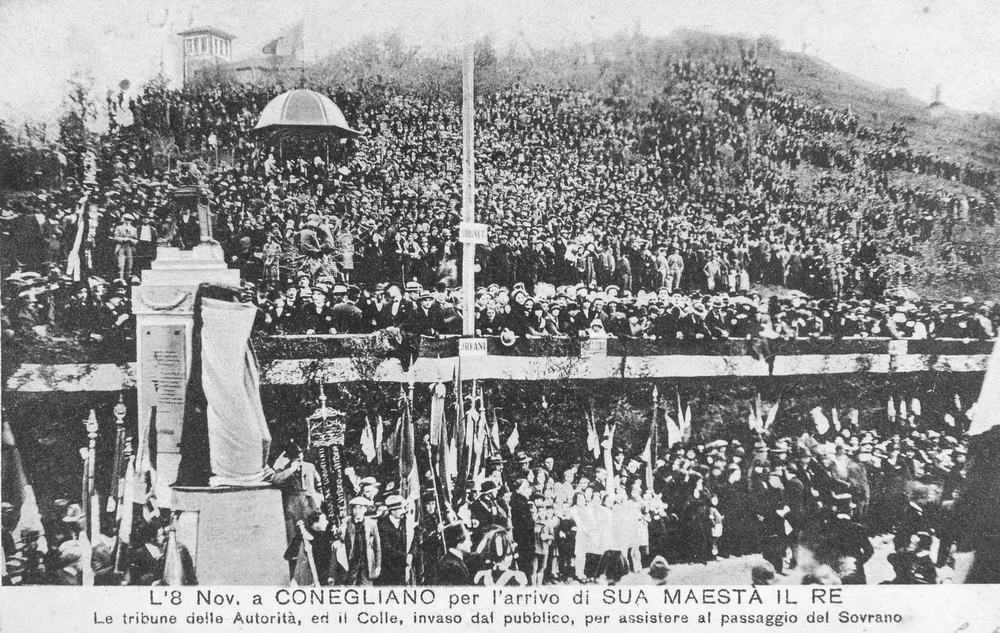

La prima uscita del neonato

sodalizio e di Gambi avvenne sicuramente l’8 novembre 1925 per accogliere

il re Vittorio Emanuele III che giunse a Conegliano per l’inaugurazione, in

località Monticella, dei Piloni della Vittoria eretti sui resti dell’Arco di San Sebastiano, eretto nel 1582 per

celebrare il passaggio dell’imperatrice Maria di Spagna che alloggiò a palazzo

Montalban, e demolito dagli Austriaci nel 1918, assieme al vicino Arco di San

Rocco, per consentire il transito delle artiglierie pesanti dirette al Piave.

Conegliano 1925. Il re soldato Vittorio Emanuele III inaugura i Piloni della Vittoria.

Nella primavera successiva, dopo

aver ricevuto il nulla osta dal Consiglio Nazionale presieduto da Ernesto

Robustelli, il 28 aprile 1926 (data dubbia, come si vedrà poi) venne

indetta la prima Assemblea ufficiale alla quale parteciparono 26 soci

costituenti. I lavori si conclusero con la ratifica in toto del Consiglio

Direttivo in carica:

Presidente gen. Bartolo Gambi

Vicepresidente Giovanni Piovesana

Segretario-Cassiere Giacomo Soravia (fino al 1929 quando emigrò in Francia) e poi Ruggero Casellato

Consiglieri Michele Terlazzi - Giuseppe Del Favero - Gerolamo Zava - Antonio Biffis - Aldo Sartori - Tiziano Serafin - Rinaldo Nardi.

Presidente gen. Bartolo Gambi

Vicepresidente Giovanni Piovesana

Segretario-Cassiere Giacomo Soravia (fino al 1929 quando emigrò in Francia) e poi Ruggero Casellato

Consiglieri Michele Terlazzi - Giuseppe Del Favero - Gerolamo Zava - Antonio Biffis - Aldo Sartori - Tiziano Serafin - Rinaldo Nardi.

Purtroppo la documentazione

rimasta nell’archivio sezionale è frammentaria o addirittura inesistente,

rendendo oltremodo difficile la dettagliata ricostruzione di quegli anni

ruggenti.

Conegliano 1926. I Padri costituenti dopo la prima assemblea ufficiale. Al centro il gen. Bartolo Gambi.

Lo stesso Ruggero Casellato,

costituente della prima ora, in una lettera del 1962 conferma di ricordare in

modo lacunoso quei giorni. Così egli scrive: “Era il 1926 (senza

specificarne il giorno), ci siamo trovati io, Soravia, Piovesana, Sartori e

Nardi e ne abbiamo deciso la costituzione in un caffè (non precisa quale)

che c’era prima dell’albergo diurno di viale Stazione. Abbiamo quindi affidato

la presidenza al generale Gambi al quale io ho fatto da segretario fino alla sua

morte. Nell’autunno dello stesso anno abbiamo fondato il gruppo di Pieve di

Soligo.”

Sempre in questa breve memoria,

egli accenna alla grande partecipazione della Sezione di Conegliano all’Adunata

di Roma nel 1929 con 350 convenuti, ma poi continua confessando di

rammentare ben poco altro, nemmeno il mese in cui venne benedetto il nuovo

gagliardetto (così nel testo) donato da Giacomo Soravia poiché nel 1931

dovette trasferirsi a Bressanone, dove si spense nel 1971, allentando i legami

con Conegliano e i vecchi amici. Sempre scorrendo la missiva, si viene a sapere

che Casellato, oltre a quella di Conegliano, contribuì a fondare le Sezioni

altoatesine di Bressanone, Brunico, Vipiteno, Brennero e i Gruppi di Varna e

Chiusa.

Dell’importante evento, così

scrive L’Alpino n. 8, anno VIII°, del 30 aprile 1926, fonte

ufficiale dell’ANA fondata nel 1919 dal ten. dell’8° alpini Italo Balbo, nel

1922 Quadrumviro alla Marcia su Roma e poi Eroe dell’aria con le sue trasvolate

oceaniche:

“Salute alla nuova Sezione di Conegliano. A Conegliano, ridente città del Veneto posta tra il Piave e Vittorio della Vittoria, e in vista del Grappa Sacro, si è costituita una nuova Sezione della nostra Associazione. Domenica, 28 aprile 1926, ha avuto luogo la prima assemblea che costituì una simpaticissima e numerosa adunata di scarponi Veci e Bocia della regione, per la nomina delle cariche. Venne eletto Presidente il gen. Bortolo Gambi, vecchio ed autentico scarpone. La giovine Sezione si appresta già a dare prova della sua vitalità e attività e sta preparando la festa d’inaugurazione del suo verde gagliardetto; dopo di che potrà intervenire ufficialmente a tutte le adunate alpine e militari. E prima di tutte alla prossima inaugurazione del monumento ai Caduti del 7°, a Belluno. Salute alla Sezione di Conegliano ed auguri di vita fiorente.”

“Salute alla nuova Sezione di Conegliano. A Conegliano, ridente città del Veneto posta tra il Piave e Vittorio della Vittoria, e in vista del Grappa Sacro, si è costituita una nuova Sezione della nostra Associazione. Domenica, 28 aprile 1926, ha avuto luogo la prima assemblea che costituì una simpaticissima e numerosa adunata di scarponi Veci e Bocia della regione, per la nomina delle cariche. Venne eletto Presidente il gen. Bortolo Gambi, vecchio ed autentico scarpone. La giovine Sezione si appresta già a dare prova della sua vitalità e attività e sta preparando la festa d’inaugurazione del suo verde gagliardetto; dopo di che potrà intervenire ufficialmente a tutte le adunate alpine e militari. E prima di tutte alla prossima inaugurazione del monumento ai Caduti del 7°, a Belluno. Salute alla Sezione di Conegliano ed auguri di vita fiorente.”

Anche la data ufficiale,

riportata da L’Alpino suscita qualche fondato dubbio, infatti il 28

aprile 1926 cadde di mercoledì e non di domenica.

Il refuso può trovarsi, quindi, in

• errore di giorno: non domenica 28 ma forse domenica 25 aprile;

• errore di mese: quell’anno una domenica 28 la troviamo sia a febbraio che a marzo.

Si può, comunque, cercare di dirimere il dubbio procedendo a ipotesi per esclusione:

• il 25, o il 28 aprile che sia, è troppo ravvicinato alla data de L’Alpino (30 aprile) che ne riporta la notizia e che, presumibilmente, nella sua veste di periodico avrebbe già dovuto aver chiuso l’impaginazione (come per il nostro Fiamme Verdi e altre testate) almeno alcune settimane prima. Inoltre, il 25 aprile è la tradizionale Festa di San Marco, a quei tempi fortemente radicata nelle consuetudini popolari e destinata alle gioiose scampagnate e merende con familiari ed amici più che a convegni d’altro genere;

• l’abbigliamento pesante dei convenuti che attorniano Gambi, in cappotto, per la foto storica davanti la fontana dei Cavai fa pensare ad una stagione ancora fredda piuttosto che ad una giornata di primavera già iniziata (fine marzo) e tantomeno inoltrata (fine aprile);

• gli (allora giovani) ippocastani, specie arborea tra le prime a germogliare, che fiancheggiano la Salita Caprera, o Salizà, sono completamente spogli e i rami non mostrano alcun segno di gemmatura; anche i davanzali e le balaustre dei palazzi retrostanti non espongono alcun vaso fiorito a significare che si è ancora in pieno inverno;

• il 28 marzo era la Domenica delle Palme, festa liturgica che apre la Settimana Santa e perciò particolarmente sentita e partecipata, soprattutto nella processione, per essere trascurata o profanata con concomitanti cerimonie civili e per di più accompagnate dalla banda di Collalbrigo. Ma se anche fosse, dalla foto si nota che nessuno dei presenti, tra cui i molti curiosi o intrusi senza cappello alpino, porta il classico rametto di ulivo ricevuto in chiesa e da portare poi a casa.

Da queste riflessioni, pur opinabili, come data della costituzione ufficiale della Sezione, chi scrive propende per domenica 28 febbraio.

Il refuso può trovarsi, quindi, in

• errore di giorno: non domenica 28 ma forse domenica 25 aprile;

• errore di mese: quell’anno una domenica 28 la troviamo sia a febbraio che a marzo.

Si può, comunque, cercare di dirimere il dubbio procedendo a ipotesi per esclusione:

• il 25, o il 28 aprile che sia, è troppo ravvicinato alla data de L’Alpino (30 aprile) che ne riporta la notizia e che, presumibilmente, nella sua veste di periodico avrebbe già dovuto aver chiuso l’impaginazione (come per il nostro Fiamme Verdi e altre testate) almeno alcune settimane prima. Inoltre, il 25 aprile è la tradizionale Festa di San Marco, a quei tempi fortemente radicata nelle consuetudini popolari e destinata alle gioiose scampagnate e merende con familiari ed amici più che a convegni d’altro genere;

• l’abbigliamento pesante dei convenuti che attorniano Gambi, in cappotto, per la foto storica davanti la fontana dei Cavai fa pensare ad una stagione ancora fredda piuttosto che ad una giornata di primavera già iniziata (fine marzo) e tantomeno inoltrata (fine aprile);

• gli (allora giovani) ippocastani, specie arborea tra le prime a germogliare, che fiancheggiano la Salita Caprera, o Salizà, sono completamente spogli e i rami non mostrano alcun segno di gemmatura; anche i davanzali e le balaustre dei palazzi retrostanti non espongono alcun vaso fiorito a significare che si è ancora in pieno inverno;

• il 28 marzo era la Domenica delle Palme, festa liturgica che apre la Settimana Santa e perciò particolarmente sentita e partecipata, soprattutto nella processione, per essere trascurata o profanata con concomitanti cerimonie civili e per di più accompagnate dalla banda di Collalbrigo. Ma se anche fosse, dalla foto si nota che nessuno dei presenti, tra cui i molti curiosi o intrusi senza cappello alpino, porta il classico rametto di ulivo ricevuto in chiesa e da portare poi a casa.

Da queste riflessioni, pur opinabili, come data della costituzione ufficiale della Sezione, chi scrive propende per domenica 28 febbraio.

Anche consultando la

documentazione conservata nell’Archivio Martelli, che riporta gli atti di

nascita delle Sezioni, non emerge nessun elemento incontrovertibile. Qui si

legge solo che: “Conegliano,

che dovrebbe essere stata costituita nel settembre 1925,

come dichiarato dalla stessa, risulta invece

costituita il 28 aprile 1926.”

Lo stesso storico coneglianese Luciano Caniato in Storiadentro (2004), analizzando la vita cittadina del dopoguerra, scrive dei natali del Club Alpino Italiano (1925) ma non fa alcun cenno della Sezione ANA.

● Pur con qualche cono d’ombra sulla data effettiva, il 1926 va considerato il battesimo ufficiale della Sezione grazie al quale ora è riconosciuta, a pieno titolo e con tutte le prerogative, quale figlia legittima della grande famiglia alpina. Infatti, ne L’Alpino che riporta la forza dell’ANA alla data del 30 giugno 1926, tra le 58 Sezioni finora costituite, viene elencata anche quella di Conegliano Veneto con 50 soci individuali.

Lo stesso storico coneglianese Luciano Caniato in Storiadentro (2004), analizzando la vita cittadina del dopoguerra, scrive dei natali del Club Alpino Italiano (1925) ma non fa alcun cenno della Sezione ANA.

● Pur con qualche cono d’ombra sulla data effettiva, il 1926 va considerato il battesimo ufficiale della Sezione grazie al quale ora è riconosciuta, a pieno titolo e con tutte le prerogative, quale figlia legittima della grande famiglia alpina. Infatti, ne L’Alpino che riporta la forza dell’ANA alla data del 30 giugno 1926, tra le 58 Sezioni finora costituite, viene elencata anche quella di Conegliano Veneto con 50 soci individuali.

Continuando, in una data

successiva, anch’essa imprecisa, come testimoniato da Soravia nelle sue memorie

e da lui donato, il nuovo vessillo fu benedetto dal cadorino don Pietro

Zangrando, leggendario e amatissimo cappellano militare del Val Piave

del 7° Alpini, in quegli anni parroco di Sospirolo (BL). Anche in questo caso,

si possono ipotizzare tre momenti significativi in cui la Sezione e

don Pietro si incontrano in cerimonie esclusivamente alpine e dove può

esservi stata la cresima ufficiale.

E ciò, tenendo conto della difficoltosa viabilità di quel tempo. Strade, soprattutto di montagna, tortuose e disagevoli; mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, scarsi o inesistenti; mancanza, ancora, del tratto ferroviario Vittorio-Polpet (Ponte nelle Alpi) che sarà completato solo negli anni Trenta.

• 22 o 23 maggio 1926, a Belluno durante il raduno dei reduci del 7° alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Considerata l’urgenza del riconoscimento per l’imminente arrivo di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, solo il mese dopo, a Conegliano per l’inaugurazione del Monumento ai Caduti, questa data, contestualizzata nelle motivazioni connesse e nell’articolo de L’Alpino sopracitato, è ritenuta la più logica e probabile, in quanto le successive si discostano troppo nel tempo;

• settimana 30 agosto-5 settembre 1926, al Contrin in occasione del Convegno (Adunata) nazionale;

• settimana 29 agosto-4 settembre 1927, all’Adunata di Pieve di Cadore.

E ciò, tenendo conto della difficoltosa viabilità di quel tempo. Strade, soprattutto di montagna, tortuose e disagevoli; mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, scarsi o inesistenti; mancanza, ancora, del tratto ferroviario Vittorio-Polpet (Ponte nelle Alpi) che sarà completato solo negli anni Trenta.

• 22 o 23 maggio 1926, a Belluno durante il raduno dei reduci del 7° alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Considerata l’urgenza del riconoscimento per l’imminente arrivo di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, solo il mese dopo, a Conegliano per l’inaugurazione del Monumento ai Caduti, questa data, contestualizzata nelle motivazioni connesse e nell’articolo de L’Alpino sopracitato, è ritenuta la più logica e probabile, in quanto le successive si discostano troppo nel tempo;

• settimana 30 agosto-5 settembre 1926, al Contrin in occasione del Convegno (Adunata) nazionale;

• settimana 29 agosto-4 settembre 1927, all’Adunata di Pieve di Cadore.

Conegliano 1926. Emanuele Filiberto Duca d’Aosta inaugura il Monumento ai Caduti.

La figlia di Giacomo Soravia,

Anita, in appendice alla storia legata al primo gagliardetto-vessillo sezionale

ricorda questo curioso aneddoto: “Nel 1926 il papà, poco più che ventenne,

era il tesoriere della Sezione, ma in cassa soldi non ce n’erano. Allora ideò

uno stratagemma: chiese a suo padre del denaro con la scusa che doveva farsi un

vestito nuovo. Aveva appena ricevuto un telegramma da Treviso con cui il

prefetto Dentice lo nominava podestà di San Fior e non poteva certo presentarsi

davanti al Pretore per il giuramento con il suo vecchio abito da festa, ormai

liso. Invece del vestito nuovo acquistò il gagliardetto che poi portò in sede

tutto orgoglioso. Quando mio nonno lo venne a sapere, dapprima gli fece una

solenne ramanzina ma poi, conoscendone l’amore per gli alpini, lo perdonò… e

naturalmente arrivò anche il vestito nuovo.”

● con la benedizione del simbolo sezionale, Conegliano riceve i crismi religiosi che completano definitivamente il suo percorso costituivo.

● con la benedizione del simbolo sezionale, Conegliano riceve i crismi religiosi che completano definitivamente il suo percorso costituivo.

In quel periodo, la forza effettiva della neonata Sezione contava solo qualche decina di soci e ancora nel

territorio non si era costituito alcun Gruppo ufficiale. Gli albori non furono

certo facili se ancora nel 1927 i soci, sempre scorrendo i dati nazionali

raccolti da L’Alpino di quell’anno, erano appena 38. Per curiosità, gli

alpini iscritti all’ANA, allora erano 16.374 in totale. Il recapito della

Sezione di Conegliano era situato in via XX settembre all’allora numero civico 54.

Giovanni Daccò e Giacomo Soravia con il primo

gagliardetto, ora conservato in Sede.